会社員にとって、昇給は大きなモチベーションの一つです。しかし、自分としては成果を出しているつもりなのに、あまり給料が上がらない……。そんな悩みを抱えた方も少なくないでしょう。

一方、視線を海外に移すと、毎年10%近くの「すごい昇給率」を叩き出している国もあります。それがインドです。この昇給率に大きく影響しているとされているのが、利益に貪欲で自己主張にためらいがないインド式のマインド。

そこで今回は、10年以上前からインド・ニューデリーを拠点にビジネスを行う公認会計士・税理士の野瀬大樹さんにお声がけし、これまで接してきたインド式のタフなマインドやバイタリティについて教えてもらいます。

あまりに極端でマネしづらい部分もありつつ、年収を上げたい、と願う日本のビジネスパーソンのヒントになりそうなエピソードをたくさんお聞きできました。

野瀬大樹さん。公認会計士・税理士。大学卒業後、監査法人にて法定監査業務に従事。2009年に退職し独立。その後2011年、インド・ニューデリーにコンサルティング会社を設立する。以来、日本企業のインド進出支援、インド企業の日本進出をサポートしている。著書に『家計簿が続かない人の貯金革命』(クロスメディア・パブリッシング)、『「結婚」で人生を黒字化する! 』(祥伝社)、『お金儲けは「インド式」に学べ!』(ビジネス社)など。

※デリー在住の野瀬さんにリモート取材を実施しました

インドに根付く「ポジティブな他責思考」

──野瀬さんは2011年からインドのニューデリーに拠点を構えていますが、インドに来た当初はどんなことに苦労しましたか?

野瀬大樹さん(以下、野瀬):やはり、文化や考え方が根本的に違う人たちと働くことでした。仕事のスケジュール感ひとつとっても日本的な考え方とはまるで違っていて、そのギャップには今でも苦労しますね。

──スケジュール感のギャップとは?

野瀬:何事も事前に計画を立てたがる日本の人と違い、インドの人は良く言えば臨機応変、悪く言えば行き当たりばったりなんですね。実際、私の仕事の8割〜9割が進捗管理です。スタッフや外注先に「いつ終わる?」「予定通り終わる?」と一日中聞いている。

というのも、インドの人たちは、「自分が最高のコンディションで臨んだ時」「最高の条件がそろった時」のスケジュールを出してくるんです。例えば、「100mを何秒で走れる?」と聞いて、自分のベスト記録が10秒なのに「今日はめちゃくちゃ体調がいいから9秒」と返すように(笑)。

──(笑)。笑いごとじゃないのですが……。

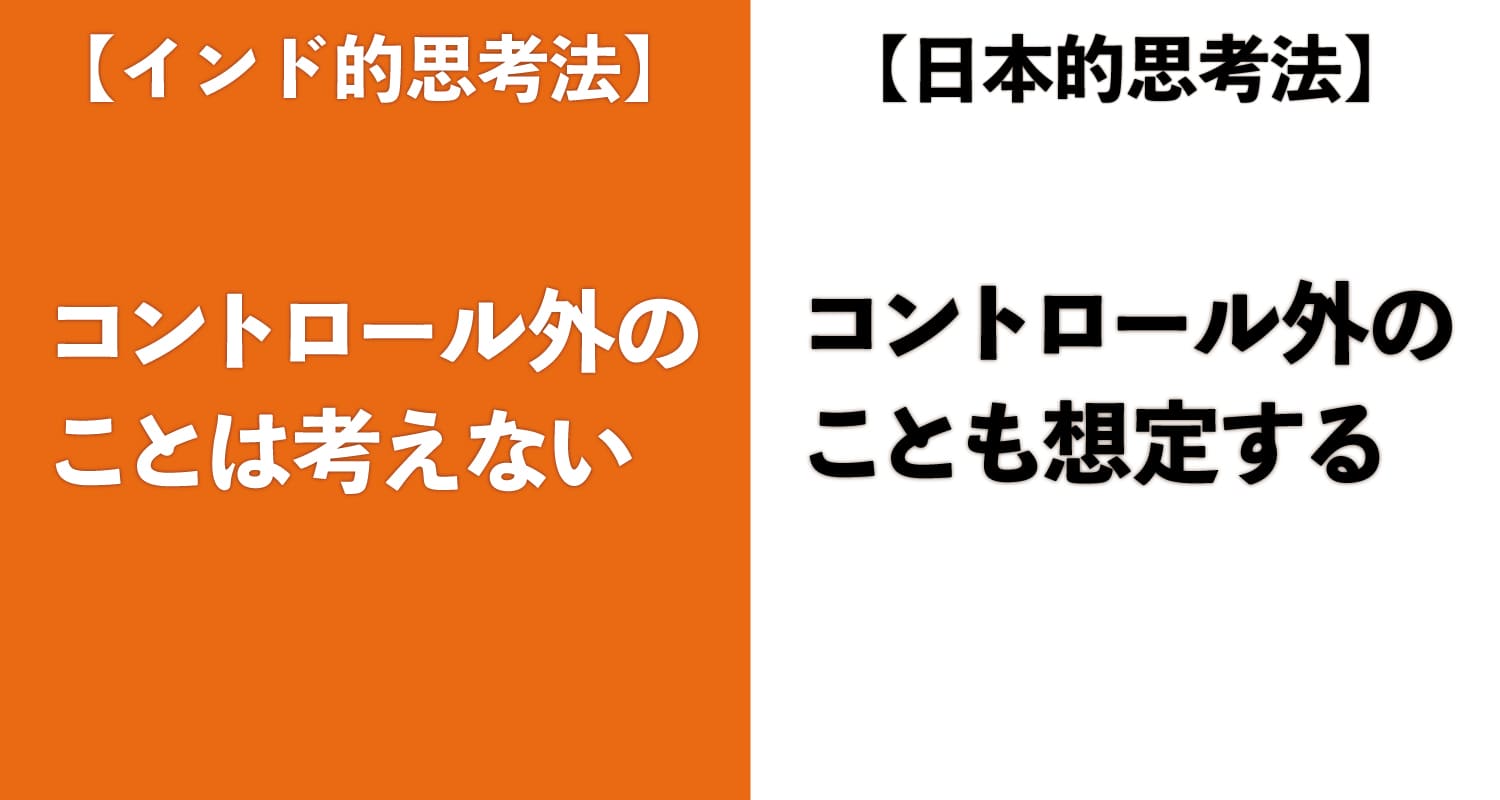

野瀬:ニューデリーなど、一部の地域に限った傾向ではありますが、「仕方ない」の範囲がとても広いことにも関係していると感じます。仕事の進捗が芳しくない理由を聞くと、「銀行から必要な書類が出てこないから仕方ない」と言われたりする。日本では、そうした外部要因も踏まえて余裕を持ったスケジュールを組むのが一般的だと思いますが、そこはコントロール外だから自分の責任じゃない(コントロール外のことは起きた時に考えればいい)という思考ですよね。

──自分で責任を背負い込んでしまいがちな日本の人たちとは、真逆の思考ですね。

野瀬:とにかく「自分のせいではない」と他責にして、良くも悪くもポジティブであり続けられるのは、インド式マインドの大きな特徴の一つだと思います。インドで働き始めた当初は、ずいぶんワガママだなと感じました。ただ、明らかに自分のせいではないミスやトラブルでさえ責任を感じてしまう日本の人たちはむしろ、彼らのマインドリセット術を少し見習ったほうがいいのかもしれません。

搾取されないための「自己主張」

──良くも悪くも「他責にする」というところ以外で、インド的な振る舞いの特徴はありますか?

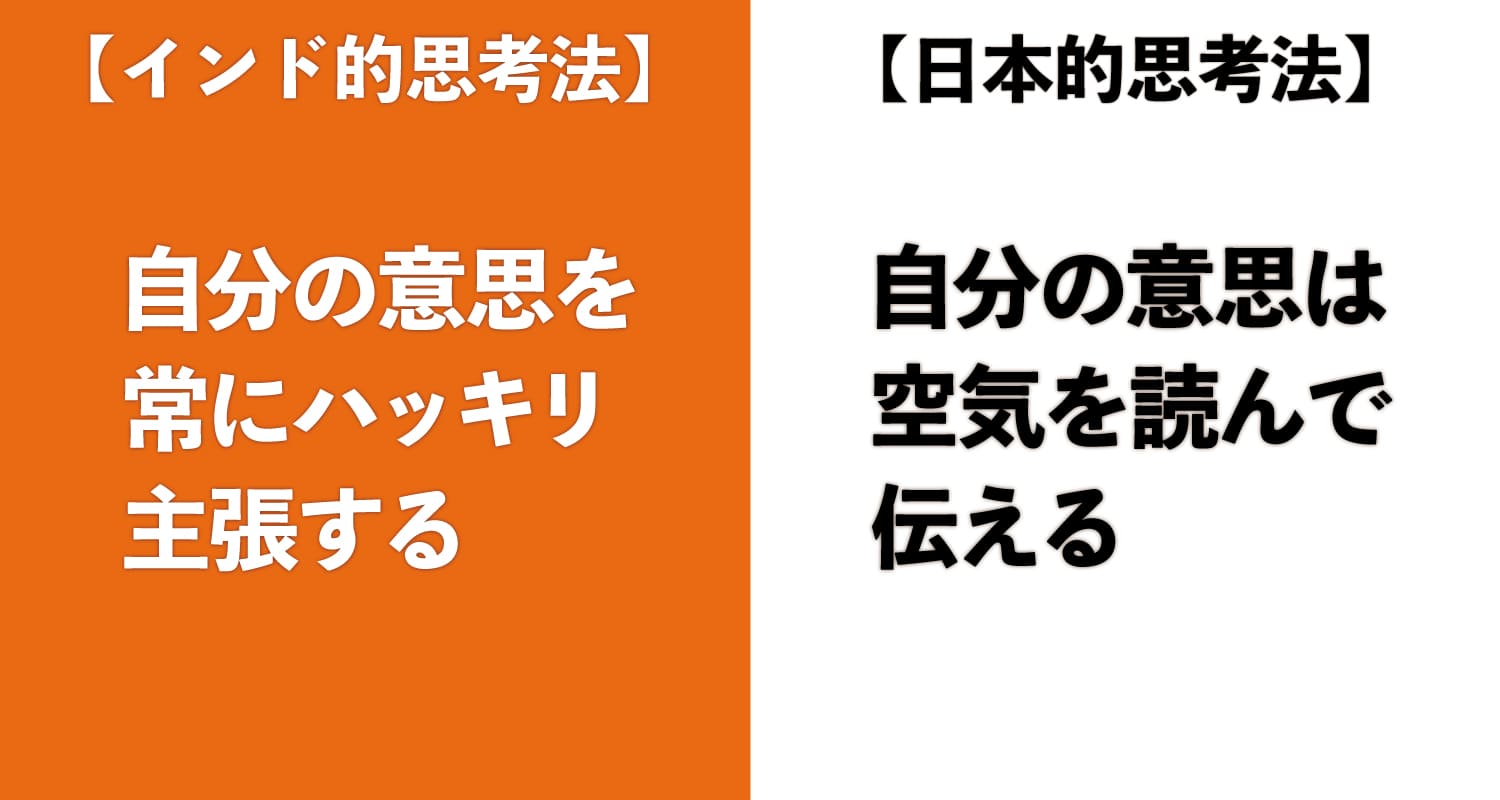

野瀬:とにかく自己主張をすることでしょうか。自分の幸せや家庭が何よりも優先されるので、他人に配慮して自分の要求や考え方を曲げることはありません。あまり意固地になるのも考えものですが、日本では逆に、配慮し過ぎるところがありますよね。こんなことを言うと相手が不快に思うかもしれないからやめようと。

──日本的なマインドだと、ワガママだと思われたくない、嫌われたくないという意識も働いていそうです。

野瀬:その点、インドでは仕事においても、年齢やキャリアに関係なく「自分はこれをやりたい」という意思をハッキリ伝えてくる人が多いですね。最近は日本でも新卒で会社に入った人が「聞いていた業務内容と違う」と早期退職するという話があるようで、そういう意味では「日本もインドに似てきているのかな」と思います。ただ、そんなのはインドでは当たり前のこと。契約書に(退職の)通知期間が書いてあってもお構いなしで「気に入らないことがあるので、今すぐに辞めます」みたいなことを平気で言います。

──すごい。ある意味、芯が通っていますね。

野瀬:彼らの自己主張の背景には、さまざまな理由があります。よく言われるのは、インドは超がつく多民族・多宗教・多言語国家で言語も考え方も多種多様なので、利害関係の衝突が生じた際にきちんと自己主張ができないと搾取される一方になってしまう。だから、日常生活から主張するクセがついている、とか。多種多様な意見がある場合、歩み寄るのではなく自己主張することで、そこから得る利益を最大化しようとするのがインド式のマインドですね。

儲け話に対する反応速度は「異常なまでに」早い

──インド的な思考法がなんとなく分かってきたところで、より具体的に、インドと日本のビジネスパーソンの「仕事の進め方」の違いを知りたいのですが、まず仕事のスピード感についてはいかがでしょうか?

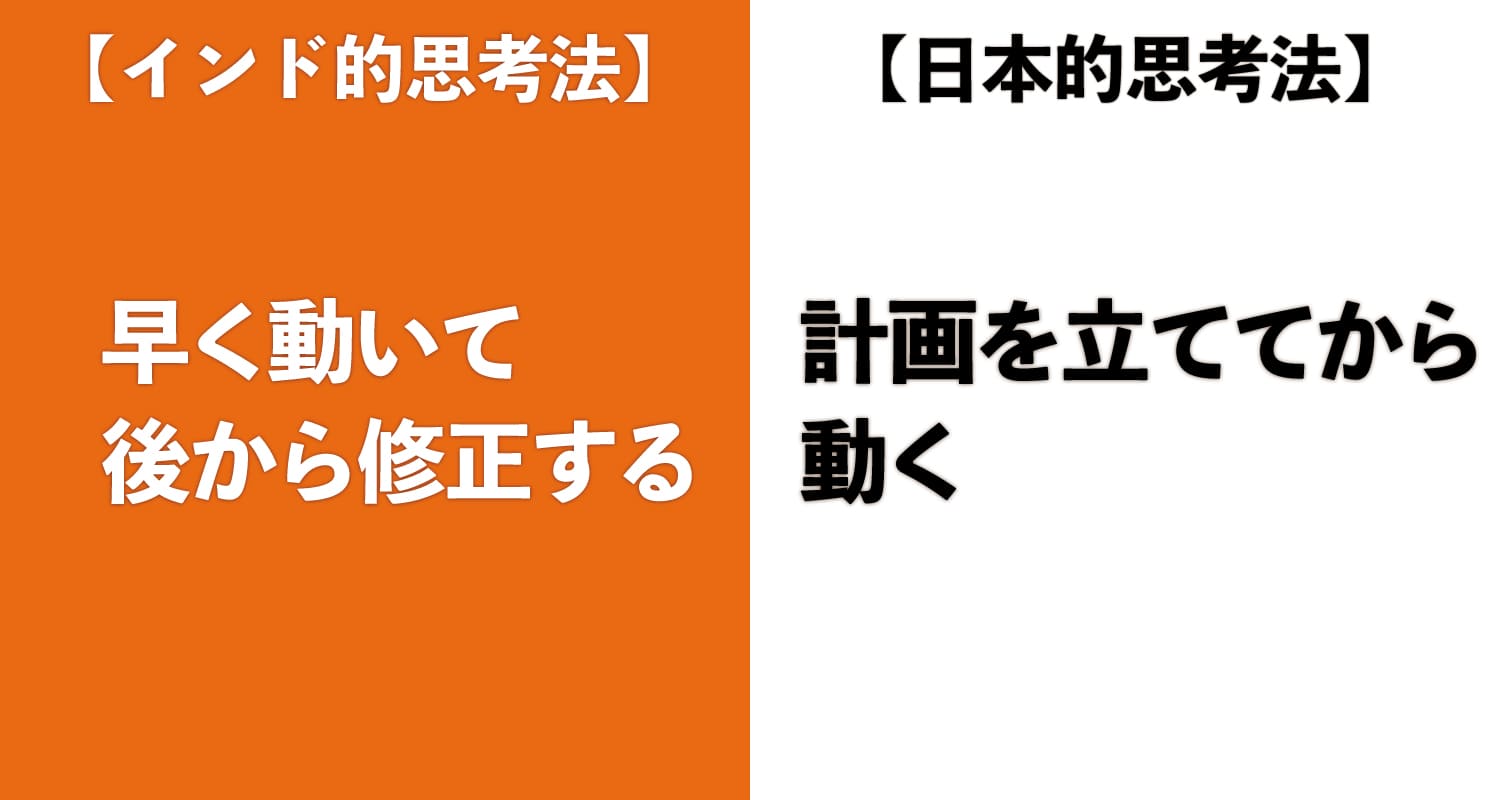

野瀬:何事においても慎重にことを進めたい日本の人に対して、インドの人はとにかく動き出しが早い。特に、ビジネスにつながることには圧倒的なスピード感を見せます。例えば、どこかのバーでインドの人とお酒を飲みながら「あなたと僕とで、こんなビジネスをしたら儲かりそうだね」という話をしたとします。すると、その翌日には「あの話について詰めよう」と連絡がきたりする。場合によってはその日の夜に契約書のドラフトが送られてくる。見積書や提案書なども「神速」で返ってきます。ただ、いずれも誤字脱字だらけなのですが……。

──書類のクオリティはさておき、おそろしくフットワークが軽いですね。

野瀬:こちらが雑談のつもりで喋っていることでも、彼らは「じゃあ、具体的にどう事業化して、どう進めていこうか」と言い始めます。じっくり計画するよりも、早く動いて、後から修正すればいいという見切り発車的な考え方は、日本でなかなかマネすることは難しいのかなと。ただ、計画を立てるだけで半年や1年かけるような日本企業は、このインド式のマインドを少しでも見習ったほうがいい点はあると思います。

──なぜ、そこまでのスピード感が出せるのでしょうか?

野瀬:一つは、多くのインド企業が完全なトップダウンで意思決定していることが大きいと思います。とにかく、社長が「やれ」と言えば、すぐに動く。

だからこそ、日本企業がインドで現地の企業と交渉をする際には、インド側は日本側のあまりの慎重さ、煮え切らなさにイライラするようです。交渉のテーブルについているのに、何かにつけ「その件については本社に問い合わせます」「あらためてお返事します」ばかりで、その場で何も決められない。その返事も2〜3週間待たされると。インド側からすれば、「なぜその場で決められる人間が交渉に出てこないのか」という不信感にもつながります。慎重にことを進めるのは日本の良さでもありますが、失敗のリスクや責任を負うことを回避するために時間をかけ過ぎていては、ビジネスのチャンスを逃してしまいますよね。

「何でも完璧にできる」と言い切ってから考える

──スピードだけでなく、何かを提案したり交渉したりする際のやり方も、日本とは違うのでしょうか?

野瀬:だいぶ違いますね。インドの人がお客さんに何かを提案する際は、基本的に「自分たちは何でも完璧にできる」と自信満々に言い切ります。例えば、とある会計事務所に、法務関連など幅広い業務を含む仕事の相談をするとします。日本の場合「御社でどこまで対応可能ですか?」と聞くと、自分たちができることとできないことを伝えて、できない部分は別の事務所を紹介してくれたりします。一方で、インドの場合「私たちは何でも完璧にできる」と返ってくるんです。たとえできないことでも、できる会社に外注すればいい、そうすればマージンが取れる、という感覚です。下手をすれば契約成立後にパートナーを探し、相見積もりをとって安いところに発注する、なんてケースもあります。

──そのハッタリ力に感心しつつも、だいぶ危ない橋を渡っているように感じられてしまいますが……。

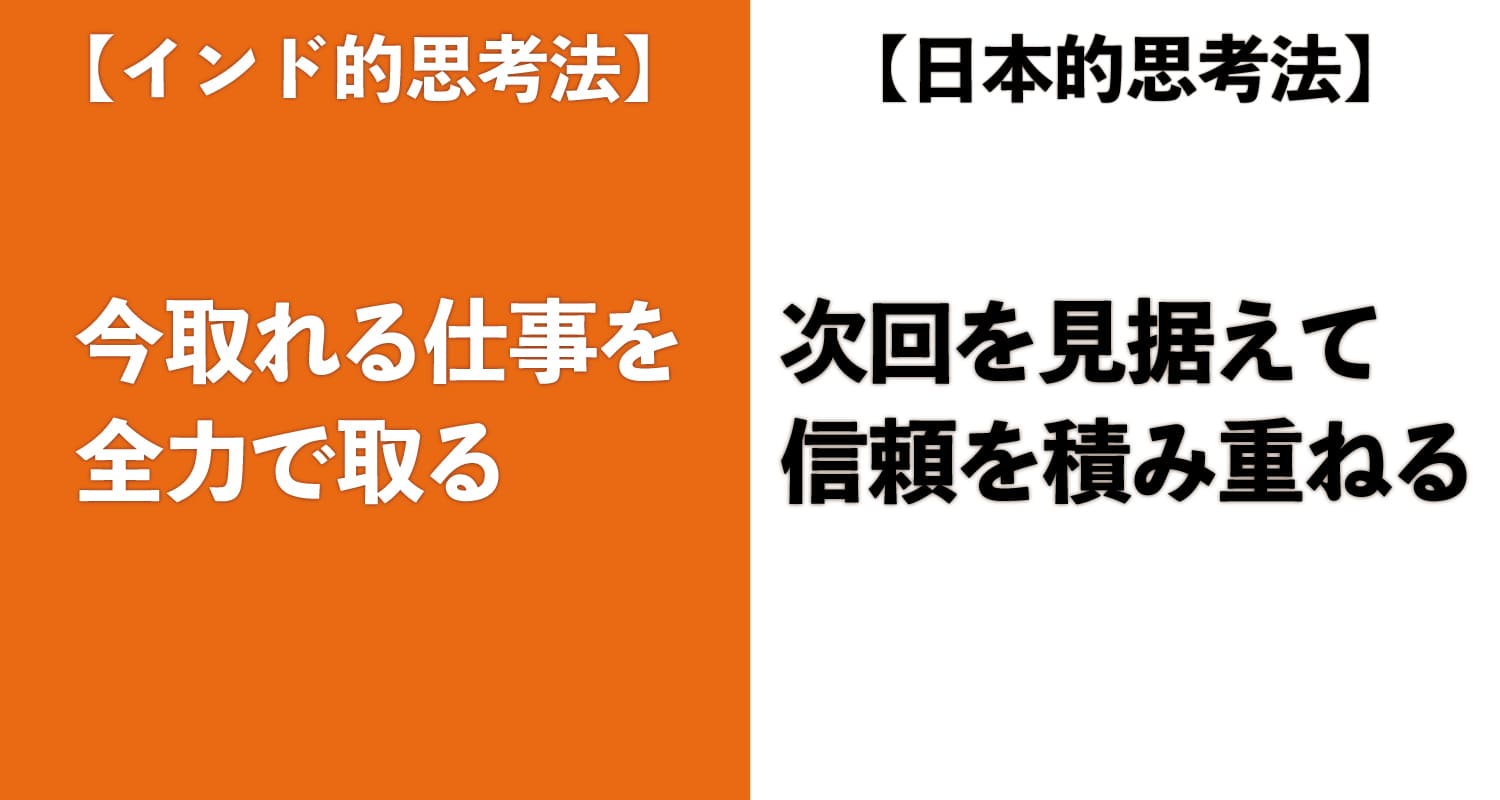

野瀬:そうですね。なので、どちらが正しいとも言えません。日本企業は自分たちができることを正直に伝え、信頼を積み上げて次回以降の仕事にもつなげていくスタンス。一方、インド企業の場合は大見得を切って結局できなかったり、パートナーが見つからなかったらどうしようといった躊躇はなく、今取れる仕事を全力で取りに行くというスタンスでしょうね。

総じて、日本式は「長期的な付き合いを前提にビジネスを考える」。インド式は「より刹那的なビジネスチャンスを重んじる」という感覚の違いがあると思いますね。

給与交渉では、「自信満々」に「ダメもと」の年収を要求

──そういえば、以前「インドでは転職が当たり前」と聞いたことがあるのですが、インドの転職事情について詳しく教えてください。

野瀬:確かに、インドでは基本的にほぼすべての会社員が「常に」転職活動をしています。私が雇っている従業員も、おそらく全員が転職サイトに登録し、常に自分へのオファーレターを見ているでしょう。そして、少しでも良い条件があればそちらへ移ろうとする。転職で年収がアップしたら、転職サイトの「希望の給与額」をさらに上げ、さらに良い条件を探す。その繰り返しです。だから、今いる会社も常に「仮の職場」みたいな感覚があって、どうせ1年や2年しかその職場にいないなら、そこで得られるものはすべて得ようという思惑を感じます。

また、場合によっては他社からのオファーレターを今いる会社との給与交渉の材料に使ったりもします。経営者に「私にはこんな好条件のオファーもある。それを蹴ってまであなたの会社で働くのだから、もっと給料を上げてください」と。

──ものすごく貪欲ですね。でも、それだけ自分に自信があるということなのでしょうか。

野瀬:それもあると思います。ただ一方で、「根拠のない自信」を持っている人もすごく多いです。外から見れば大したスキルを持っていなくても「俺は将来成功する人間だ」みたいなことを平気で言います。でも、みんなが同じようなスタンスだから、自信満々に給料交渉することが当たり前になっているんですよね。

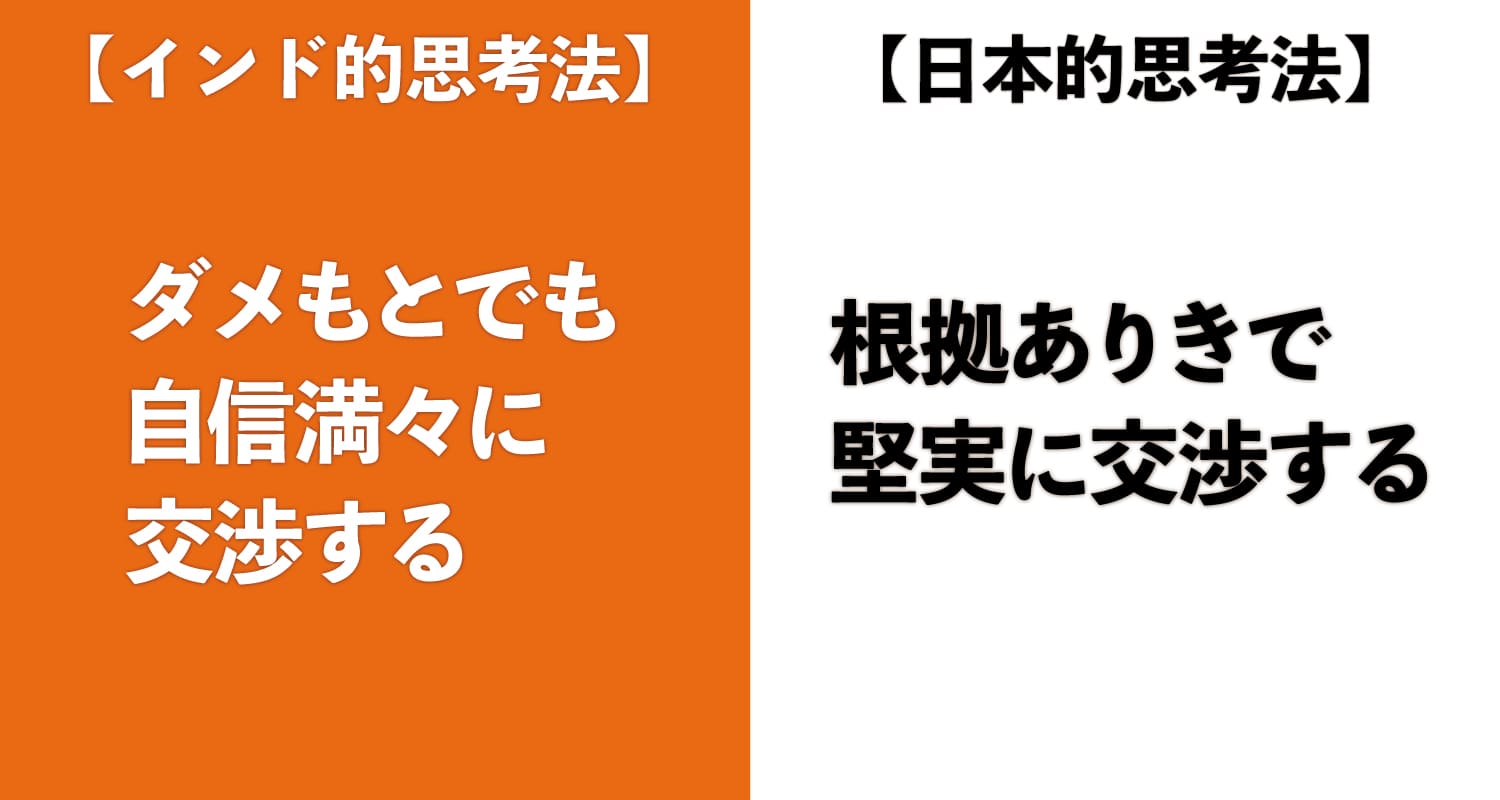

年に一度の給与交渉の場では、50%以上の賃上げを主張してくる人も少なくありません。

──日本的な感覚からすると、ぶっ飛んだ要求ですね。

野瀬:「俺は最高の仕事をしたんだから、50%アップは当然だ」と。そこから交渉が始まって、仮に経営者が「いや、会社としては20%程度の賃上げを考えている」と言っても、「いや、30%以下はあり得ない。それなら辞める」という具合に、対等な立場で交渉してきます。イメージとしては、プロ野球選手の契約更改交渉に近いかもしれません。

そもそも、給与交渉においても、普段の仕事においても、最初にダメもとで過大な要求をして相手に断らせてから本来の要求を飲ませようとする思惑は感じますね。いわゆる「ドアインザフェイス(本来の要求を通すため、まずは過大な要求を提示し、相手に断られたら、それより小規模な本来の要求を提示する方法)」といった交渉術にも近いのではないでしょうか。

利益最大化のために制度は「ハック」する

──給与まわりで、他に特筆すべきインド的な感覚はなんでしょうか。

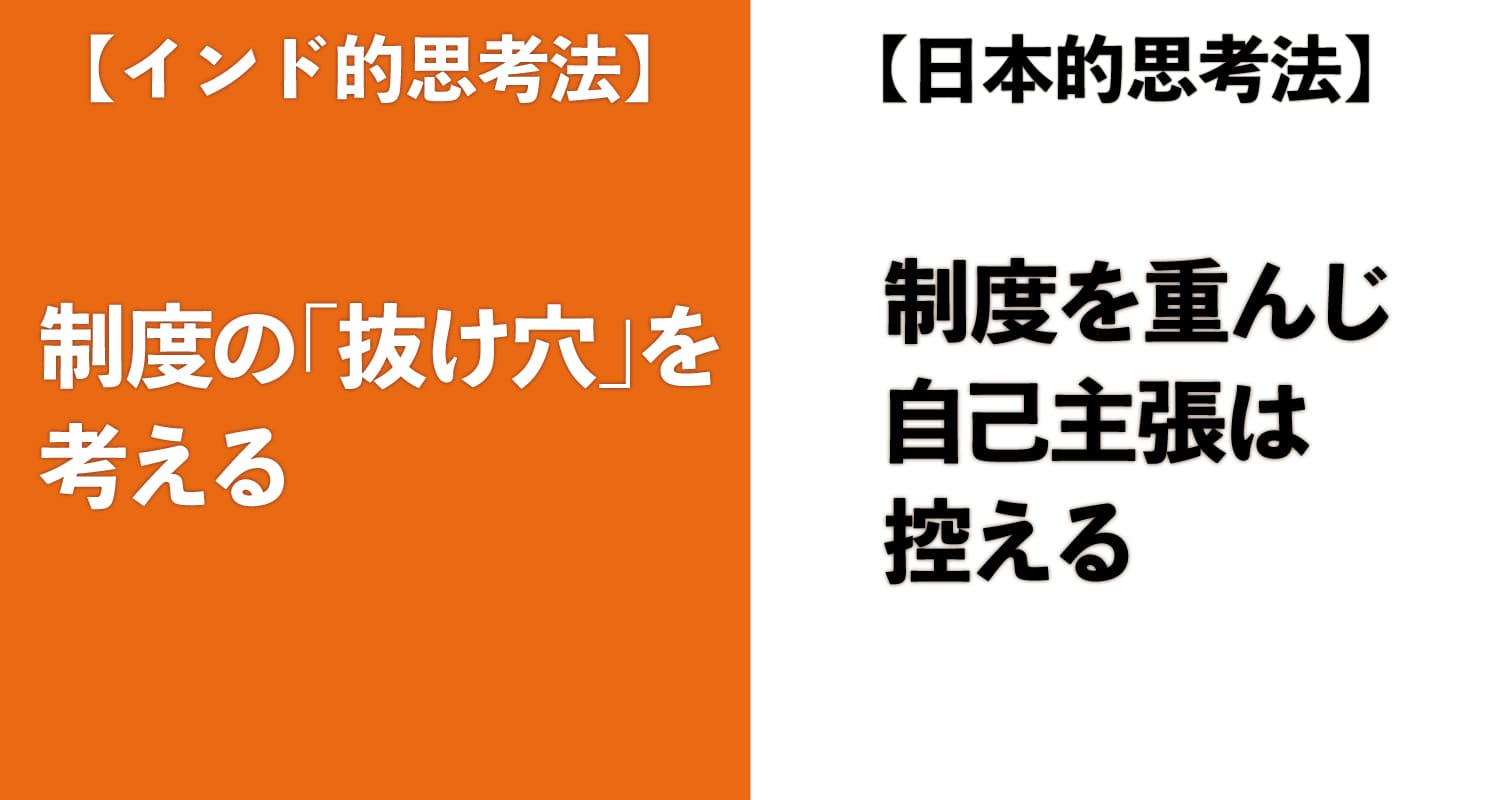

野瀬:儲けや利益に対して貪欲なので、制度をハックしよう、という感覚も強いかもしれません。ある時、1年間無遅刻の従業員に特別ボーナスを出した時、それを全社員に公表しようかどうか迷ったのですが、そうすると朝ごはんも食べず、パジャマで出社し続けて「自分は遅刻していない」と言い張る人が出てきそうなのでやめたんです(笑)。給与や賞与が増える目標や基準を明確にした途端、インドの人たちは「そこにフィットするものしかやらなくなる」という特徴がありますね。

──目標へのコミット力がすごい、とも言えそうですが如何せん極端ですね。そもそも、日本の会社員は給与交渉というか、会社に対して物申すこと自体が苦手なように思います。

野瀬:というよりも、世界基準で見れば日本ほど従業員が給与交渉をしない国も珍しいと思います。日本の人の給料が30年も上がっていないのは、従業員が交渉をしないことも要因の一つではないかとすら思います。何も言わないから「そこまで給料を上げなくたって、会社を辞めることはないだろう」と、ある意味、従業員が会社からなめられてしまっているところもあるのではないでしょうか。

あまり言うと日本の経営者の方に嫌われてしまうのですが、日本でも転職がもっと当たり前になってきたら、給料はもっと上がると思いますし、優秀な人は特に「俺はいつでも転職するぞ」という姿勢を見せておくことも大事だと思います。現に、年収が高い日本のビジネスパーソンは常に転職を辞さない覚悟を持っているように感じます。

──ただ、どうしても事を荒立てたくない、下手にアピールをして上に睨まれたくないという人は多いと思います。なるべく穏便に、かつ、しっかりと会社に希望を伝えるにはどうすればいいでしょうか?

野瀬:それはもう、成果を出すしかないでしょうね。うちの従業員は全員がめちゃくちゃ自己主張してきますが、やはり成果を出している人は望み通り上げてあげたいと思います。向こうの言い分を呑まずに辞められてしまうほうがよっぽど痛手ですから。

もちろん、中には成果も出していないのに主張ばかりする人もいて、経営者としては腹が立つこともあります。でも、彼らはそんなことは気にしない。なぜなら、先ほども少し触れましたが、相手に嫌われることよりも「自分の幸せ」を優先するからです。そして、仕事とはあくまで自分が幸せになるための手段の一つに過ぎない、という割り切りができているんです。

日本のマジメさにインドの「スパイス」を加えると、最強のビジネスパーソンができる

──インドの人たちのパワーやバイタリティに圧倒されるようなお話ばかりですが、逆に、日本のビジネスパーソンが持つ強みや、武器にできることあれば教えてください。

野瀬:求められた仕事をきちんと遂行する力は、やはり素晴らしいものがあると思います。何かをお願いしたら自己流にアレンジせず、最後までやり遂げる。インドの場合、わりとアレンジしてきてオーダーとまったく違うものが届くことも少なくありません。それを指摘すると「いや、こっちのほうがいいからそうしました」と言われ、困ってしまう時もあります。

また、日本の人たちはチームで仕事をする力にも長けています。みんなで相談しながら最適解を導き出すアプローチは、リーダーが絶対的な力を持つインドではなかなかマネできないと思います。日本の場合はリーダーが事細かく指示をしなくても、チームのメンバーが自ら役割分担をし、お互いに協力し合ってクオリティの高いアウトプットを出してくれる。経営者からすると本当にありがたいし、日本のビジネスパーソンならではの武器と言えるのではないでしょうか。

──日本とインド、双方の強みをバランスよく取り入れられると、かなり優秀なビジネスパーソンになれそうです。

野瀬:私は常々、日本的な「マジメさ」「緻密さ」に、利益に貪欲で、考えるよりも先に動く、といったインドの「スパイス」が加われば世界最強のビジネスパーソンが完成すると思っています。どちらが正解ではなく、お互いに見習うべきところを取り入れていく必要があるのではないかと。

私の考えでは、今後はどちらかというと日本がインドに近づいていくのではないかと思います。若い人を中心にどんどん自己主張する人が増え、希望の仕事や報酬を得て、やりたいことを叶えていく。ただ、そこであまりエスカレートしすぎないことも重要で、インド側へ一気に振り切るのではなく、周囲との関係を壊さない一線を守る。それができれば、周囲の信頼も得ながら「稼げるビジネスパーソン」になれるんじゃないかと思います。

取材・文:榎並紀行(やじろべえ)

編集:はてな編集部

制作:マイナビ転職